Uma análise sobre a série DAHMER (2022)

No ano de 1991, em que os Estados Unidos da América comemoravam a derrubada das "ditaduras" socialistas como a União Soviética, e por conseguinte o início da pacificação mundial, vinha à tona um dos casos que mais marcaram a sua cultura ao longo das últimas décadas: o fenômeno aparentemente inexplicável dos seriais killers.

Nas últimas semanas muito se comentou sobre a série do canibal de Milwaukee, muito mais “popular” na cultura dos Estados Unidos que fora dele, no entanto, este país, pelo seu poder econômico e cultural, nunca possui problemas que ficam no âmbito nacional.

Assim, opiniões foram divididas sobre a produção de séries

dramáticas sobre indivíduos de índole duvidosa como Jeffrey Dahmer, assassino

de pelo menos 17 pessoas de forma brutal. Se o temor daqueles que achavam que a

série não deveria sair pela sua brutalidade fosse horizontal, deveriam se

comportar da mesma maneira acerca de filmes sobre as duas guerras mundiais, os

conflitos no Oriente Médio e até mesmo devem ter evitado de frequentar aulas de

história ou sociologia na escola.

Felizmente, a série que possui cerca de 6 diretores no

comando, irritou os “serial killers lovers” que se deliciam no sangue de filmes

trashs de horror sem qualquer roteiro ou lógica funcional. Em primeiro lugar,

precisamos entender que a geração X e principalmente a Y (nascida entre 1980 e

1995), cresceram assistindo filmes de horror estado-unidenses que nada mais

entregavam do que sustos baratos e suco de tomate espirrando sem qualquer critério.

Os filmes de terror com Boris Karloff ou Béla Lugosi, após a

Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, passaram a ser transmitidos sob a

luz do sol em alguns países. A elegância do terror britânico com Christopher Lee

e Peter Cushing também perdeu o público com a materialização de indivíduos cada

vez mais grotescos – como o próprio Jeffrey Dahmer.

- A essência humana ou um conjunto de relações sociais?

No momento em que analisamos a sociedade através de uma

ótica marxista, e não platônica ou hegeliana, e entendemos que o mundo das

ideias não existe sem uma base material, de que não somos uma criação divina e

nem encarnamos nenhuma alma absoluta, mas somos um amontoado de individualidade

e sociabilidades, de contradições e retalhos, o questionamento se o ser humano

é individual, mesquinho e psicótico por natureza não parece uma pergunta muito

inteligente.

Mais do que isso. Quando preso, mais por méritos do próprio Dahmer do que pela polícia

de Milwaukee, percebemos que o assassino de alguma forma pede ajuda,

inicialmente para que o matem, depois para que o entendam. Dahmer queria saber por

qual razão ele era o que inegavelmente era e consecutivamente, os telespectadores

da série também ficam apreensivos com a pergunta.

Em primeiro lugar, toda a vez que aparece um caso como este,

o psicólogo em questão diz coisas como “trabalhei 40 anos neste serviço, foi a

primeira vez que vi algo assim” – verdadeiramente, na outra minissérie documental

lançada pela Netflix (Conversando com o Canibal de Milwaukee) é exatamente o

que o psicólogo encarregado de Dahmer fala. Em segundo, não existe indivíduos

isolados. Este, portanto, é o acerto desta série.

Ao focar mais nas vísceras sociais do que nas vísceras

humanas (ainda que não poupe ninguém da segunda), a série foi entendida por

adolescentes vespertinos como “lacradora” e por lacradores, curiosamente, como

um absurdo a ser evitado pela “saúde mental dos jovens”. Devemos, então,

questionar aos segundos: em qual bunker devemos isolar toda a juventude do genocídio,

do desemprego, das armas exterminadoras em massa, dos ataques em escolas, do

neonazismo, dos problemas de saúde pela alimentação etc?

As diversas páginas de movimentos, de feministas aos

informativos sobre saúde mental, até das sem propósito, informaram que a série

era tóxica e deveria ser evitada. O contrário, no entanto, é que a série expõe

toda a podridão social que cotidianamente evitamos pelo nosso conforto. O

curioso? É que a negação dessa realidade não nos traz conforto, mas

medicamentos abusivos e depressão.

O fato é que vivemos na sociedade global da troca, da mais-valia absoluta e relativa, das classes em conflito e portanto, é indiferente questionar se a série foi produzida para lucrar muito – nós, enquanto indivíduos, somos criados nesta sociedade para lucrar muito, e não é certo sair nos “cancelando” por aí.. Tudo na sociedade capitalista tem o intuito de produzir valor, a série Transformers de Michael Bay, por exemplo, é segundo a Forbes a 8º maior franquia cinematográfica do cinema, arrecadando bilhões de dólares, e no entanto, não possui nada a oferecer para ninguém. Ou seja, dentro da sociedade do valor absoluto, ainda podemos diferenciar uma produção cultural pelo seu valor humano.

- Confrontando nossos demônios internos:

Nos primeiros capítulos [a série possui 10], somos apresentados a uma rotina

comum de estudante dos Estados Unidos no Ensino Médio: sem perspectiva de

futuro, trabalhando em bicos, se achando o ser mais insignificante do universo

e cansado do abandono parental e afetivo.

Com ares de David Fincher, os tons pastéis escuros da série

trazem uma sensação de mal-estar, de que tudo ali ao mesmo tempo é muito quente

e muito frio, concomitantemente. À vista disso, é atrás dessa calmaria que se

esconde não um indivíduo sádico, quebrado e psicótico. Mas uma sociedade que ao

invés de ajudar os problemas de Dahmer, dá bases materiais para que eles se

manifestem e desenvolvam-se.

Contrariando Schopenhauer de que “a solidão é a sorte de

todos os indivíduos/espíritos excepcionais”, é na solidão que Jeff (como é

chamado pelo seu pai) vai se descobrir um monstro. Os admiradores da solidão,

como gostavam os romantistas alemães, parecem patéticos frente a sociedade que

herdamos do século XX: fria, estagnada e produtora de seriais killers.

Estranhado de sua natureza humana, Jeff não vê brilho algum na solidão, como

disse a psicóloga que o entrevistou na cadeia, definiu a solidão como: “confusa”.

É na solidão que ele fará a sua primeira vítima, e não há nada de romântico

nisso.

O filósofo alemão Nietzsche, que também bebera muito do

romantismo alemão, costumava entender a solidão como uma forma de se afastar

dos mais mesquinhos; assim, da mesma forma que Schopenhauer, vamos tatear no

escuro ao tentar entender não apenas os nossos problemas sociais na atualidade (para nem citar os problemas econômicos ou políticos), mas “simples” indivíduos como

Dahmer.

Mais perspicaz do que tudo isto, portanto, é o filósofo iluminista

William Blake, que viveu as revoluções industriais iniciais e que apoiou a

radicalidade da Revolução Francesa, certa vez escreveu: “A loucura é o manto da

velhacaria”. Ora, como entender o absurdo sem entender o que se esconde atrás

dele? A loucura, como entendeu Blake, é a roupa que uma sociedade insana utiliza

para esconder todo o seu “cacaredo” histórico.

Tudo isto não faz, no entanto, do “canibal de Milwaukee” uma

vítima. Mas uma metáfora bastante tangível.

|

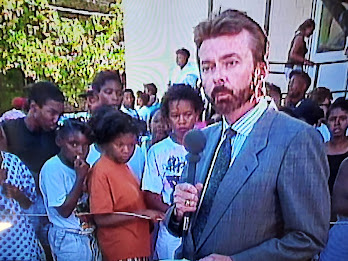

| Repórter próximo ao apartamento de Jeffrey Dahmer. |

- Os condenados e os celebrizados:

Certamente, um dos elementos que mais desagradou alguns dos “blood

lovers” foi a incapacidade do psicopata em ser metódico. Diferentemente da

romantização de Hannibal Lecter e Dexter, dois personagens fictícios portanto,

não há nada de artístico em assassinar alguém. É um processo sujo e, em tais

condições, perpetrado por indivíduos carentes e assustados, não por gênios

renascentistas. Neste sentido, é bastante bem-vinda a associação feita em

diversos takes da carne que comemos com a carne que Dahmer desmembra de suas

vítimas. O seu elemento “metódico”, ao contrário, era outro. Ele passa a

escolher suas vítimas de acordo com um recorte de classe (negros e imigrantes

asiáticos), ou seja, que seu sumiço será visto como desimportante para a

polícia dos EUA.

Lá pelas tantas, percebemos um fenômeno bastante sensível da série. Ao

aproximar-se do final, percebemos que as vítimas (familiares ou sobreviventes)

se tornam pela segunda vez vítimas, e os familiares de Dahmer, que então eram

vítimas de uma forma mais indireta, tornam-se celebridades. Apresenta-se uma

macabra sociedade do espetáculo. O pai de Dahmer, outrora assustado com a saúde

do filho prisioneiro, começa a se preocupar com as finanças da autobiografia e

também da mídia, que passa a sondá-lo.

Os heróis, do outro lado, parecem ficar à margem do mesmo

submundo a que pertenciam, mas agora com medo. Grande parte deles são negros

proletários e asiáticos imigrantes que nada ganham ao aparecer na mídia, pois esta

situação os expõem a xenofobia. No interior da consciência da classe média

estado-unidense, reside um prazer macabro de que alguém realmente extermine

esses setores vistos como “parasitários”. Ou seja, o terror não termina depois

que os assassinatos param. Pelo contrário, ele persegue as vítimas de uma forma

ainda pior que antes.

É difícil, no entanto, dizer se Dahmer era de fato um

racista, no sentido explícito da palavra, a série parece desenvolver um

personagem que escolheu um método racista pela impunidade do que um ódio

explícito aos negros ou latinos, por exemplo. Isso não impede que o espectador

embrulhe o estômago quando um canibal recebe carta de admiradores brancos, no

entanto.

A situação só piora com o inferno que vira a vida daqueles

que, pela prisão do branco canibal, deveria voltar ao “normal” novamente. A

questão é: como voltar a normalidade se esta normalidade é que é o problema? A

impunidade sobre os crimes de Dahmer não foram por acaso, foram o sistema. A

questão insiste em nos passar pela cabeça ao conhecer esta história: que tipo

de sociedade produz Dahmer’s?

A mesma que produziu, décadas depois, o assassinato à luz do

dia de George Floyd. A tão sociedade do “American Way Dream” é a sociedade que

esconde, sob uma linha bem tênue, uma podridão imensa. A mesma podridão que

passa pelos tubos de ar da casa de Dahmer e polui os ambientes ao redor.

Séculos de escravidão, o desenvolvimento capitalista e as contradições que

trouxe, todo o genocídio indígena nos EUA e a sua sociedade altamente

competitiva criam uma superfície que não consegue se manter aos maiores

tremores sociais.

Como marxistas que somos, sabemos que não são indivíduos que

criam a sociedade, é o contrário. E principalmente, não é a consciência que

estabelece a realidade, é o contrário. Sendo assim, entendemos que não há um

Dahmer, assassino desgostoso e amalucado, mas uma sociedade que produz Dahmers.

Tratá-lo como um problema psicológico isolado é digno de acadêmicos charlatões,

que mais fazem o trabalho de manter a sociedade como ela é, do que terminar com

assassinos em série e os estilhaços de traumas que deixam por onde passam.

- Uma fábrica de assassinos:

Quem educa os psicólogos? Os mesmos que educam os seriais killers. Este questionamento é mais temido do que a sua resposta. Já sabemos, ou deveríamos saber, que não existe uma essência humana, nem em Bin Laden e nem em ninguém. Pensar o indivíduo humano de forma abstrata (Menschliches, Allzumenschliches) é fixar um sentimento de espécie, que generaliza o seu interior e isola o seu exterior. Nossa vivência social é essencialmente prática, isto é, não há indivíduos isolados na sociedade civil, assim como não há problemas fora dela.

A sociedade individualista e punitivista que se desenvolveu

na história dos Estados Unidos da América, individualiza os benefícios e pune

somente os miseráveis. O que queremos dizer aqui, em palavras, é o que os vizinhos

negros e proletários de Dahmer já haviam entendido: a polícia dos Estados Unidos,

bem como o seu Estado, são muito, muito piores que o serial killer. Dahmer

demonstra incompreensão pelo que é, goza pelo prazer dos seus fãs, mas demonstra

rancor e até mesmo nojo por ser quem é. A estrutura estatal dos Estados Unidos,

pelo contrário, não. É como se não tivessem nada a ver com nada. Isto porque

representam uma classe que admira Dahmer mais do que ele mesmo: a ferida não se

fecha quando este recebe cartas de admiradores na prisão, irrompe-se.

Os sabichões (advogados, policiais, jornalistas etc) que

aparecem em documentários como a minissérie citada anteriormente, espantam-se

ao não encontrar nada demais na adolescência do canibal: um abandono da mãe por

meses depois do sumiço do pai e brigas maternas constantes, ou seja, tudo

plenamente normal! Nada atípico para um adolescente oitentista do norte

americano. Enquanto isso, a voz de Glenda Cleveland, a vizinha proletária de

Dahmer (interpretada por Niecy Nash) parece ter continuado desimportante, tendo

em vista que a sua voz foi minoritária em entrevistas sobre o caso.

Diferentemente da série, Glenda que era vizinha do prédio ao

lado e não do apartamento ao lado (este era Pamela Bass, que não aparece na

série), viveu praticamente toda a sua vida na 25th Street, até morrer em 2011

do coração por pressão alta. Para quem assistiu atentamente aos episódios onde

a sua vida era retratada, não é difícil entender o porquê.

| Protestos em Milwaukee contra o racismo; 3 de junho/2020. |

Definitivamente, a família de Dahmer e ele não parecem racistas. A sua perspicácia, aparentemente, se deveu de perceber a incapacidade da justiça de ser minimamente humana com uma parte do povo estado-unidense que vive à margem da sociedade. A cidade de Milwaukee, por exemplo, possui uma estatística de 40% de população afro-americana, 35% branca, 6% asiática e 1% indígena - o que significa dizer que lá as "minorias" são minorias apenas no poder econômico e privilégio social, pois são a maioria na região. O próprio nome da cidade vem da língua dos nativos que lá viviam antes da colonização francesa. Foram expulsos após assinar o Tratado de Chicago (1833) e adquirir pequenas terras em troca de alguns reembolsos financeiros. Também foi considerada em 2015, a pior cidade para os negros viver em todos os Estados Unidos, motivos da baixa renda e bairros extremamente segregados pela cor (como o do que Dahmer viveu).

O imigrante laosiano Konerak Sinthasomphone tinha apenas 14

anos quando assassinado por Dahmer. Se o canibal tivesse uma retórica melhor do

que a argumentação fria e perdida que possuía, faria a mesma pergunta de Marilyn

Manson em Tiros em Columbine: “afinal, sou melhor do que o nosso governo?”. O Laos,

um país pobre do Sudeste Asiático, é o país que leva a incrível marca de ter o

maior número de bombas não explodidas no mundo. Durante a Guerra do Vietnã, os

Estados Unidos lançaram mais de 200 milhões de explosivos em solo laosiano, não

apenas causando inúmeras mortes de mulheres e crianças camponesas, mas levando

a imigração em massa de jovens como Konerak e sua família, que acabariam “presenteados”

em solo americano pela sociedade perfeita que o governo estado-unidense julgou

criar. Retirados de sua terra, enfrentando a xenofobia e o desemprego nos

Estados Unidos, vivendo na periferia de uma cidade empobrecida, o encontro dos

Sinthasomphone com Dahmer foi apenas a cereja do bolo – de carne.

Ainda hoje a profissão mais perigosa no Laos é a de retirar

as bombas “cluster”, que ainda matam pessoas por lá. Esta bomba é um artefato

de fragmentação que libera inúmeros projéteis fraturando ossos, árvores,

paredes e mais o que encontrar por perto. Os maiores produtores deste artefato

são países imperialistas como China, Rússia e Estados Unidos. É uma bomba que

dá pouco prejuízo aos seus fabricantes, pois ela tem a capacidade de se vier a

falhar no ar, tornar-se uma mina terrestre de alta capacidade de destruição. Comitês

internacionais já tentaram, sem sucesso, evitar a fabricação desta bomba.

Diversos órgãos dos direitos humanos já secaram a saliva tentando explicar

por que este tipo de artefato é desumano.

|

| O presente da democracia americana as novas gerações do Laos. |

Em 2008, a Convenção sobre Munições Cluster assinou um tratado para que não se produzisse mais esta bomba, entrando em vigor no ano de 2010, em Dublin. China, Israel, Rússia e EUA, obviamente, sequer assinaram o tratado. O Brasil, que possui bombas como esta enterradas em solo colombiano e peruano, fez desdém. De 2008 a 2016, portanto, os governos Lula e Dilma, através do Ministério da Defesa, seguiram produzindo tais munições letais que, com a marca brasileira, deixam o seu legado no Oriente Médio. Tudo isto chama a atenção, ainda que tais tratados internacionais sejam tão inoperantes quanto as análises e conclusões psicológicas sobre o cérebro dos seriais killers: mais perguntas que respostas.

Sim, a intenção do autor não é menos óbvia, o sangue

derramado por Dahmer (que curiosamente nunca utilizou uma arma de fogo) parece

um problema menor, quase inofensivo, sob a análise do júri subordinado ao

governo que o condenou à prisão por centenas de anos...

Dito tudo isto, é preciso tomar a posição de que assistir a uma inofensiva série não é pior do que viver onde vivemos. Quem tiver estômago para entender isto que critique o modelo social que produz e protege psicopatas, não a arte, que no seu direito inalienável de refletir os males e as bondades de seres humanos, deve lidar com a verdade.

[Para outra análise crítica - e bastante sarcástica - da série, veja: https://www.facebook.com/watch/?v=201200904847155303 ~sob a ótica do veganismo, não tratada neste texto]

Glenda Cleveland. |

Comentários

Postar um comentário